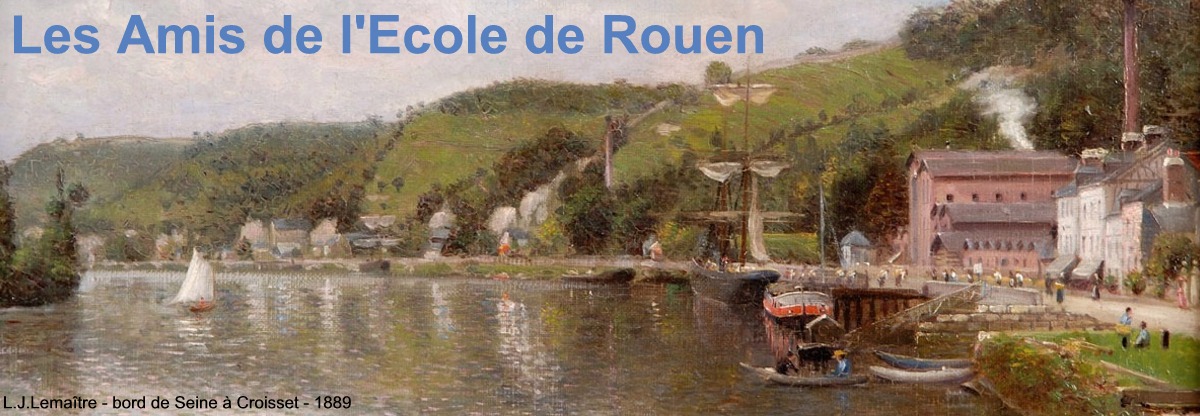

Interview de Christophe DUVIVIER

C'est au cours de son

exposition sur L'arbre dans la peinture de paysage,

entre 1850 et 1920, de Corot à Matisse, que nous

rencontrons Christophe DUVIVIER au Musée Tavet-Delacour.

A la tête des Musées de

Pontoise depuis 1990, il a assuré le commissariat ou collaboré à la réalisation

d'une centaine d'expositions en France mais aussi à l'étranger (Japon, Italie,

Allemagne, Pologne...) dédiées à l'art des XIX et XXème siècles, de

l'Impressionnisme à l'Art Concret et Contemporain.

Pierre BUYCHAUT: vous avez intégré

ANGRAND, FRECHON et PINCHON dans votre Exposition sur l'Arbre. Vous connaissez

donc L'École de Rouen ?

Christophe DUVIVIER : oui, j'allais dire « depuis toujours »

car, je dois l'avouer, je suis « un peu » normand et j'ajouterai pour

appuyer ce clin d'œil à la Normandie que le Musée Tavet-Delacour est installé

dans un grand vicariat qui dépendait de Rouen, un bel hôtel particulier de la

fin du XVème siècle construit à

l'initiative de Guillaume d'Estouteville...

Plus sérieusement, j'ai

assuré le commissariat d'une exposition dédiée au Néo-impressionnisme au Japon

en 2002, pour laquelle François Lespinasse m'avait apporté son aide.

Mais qui évoque

l'Impressionnisme pense immédiatement à la Normandie. Il faut

savoir aussi que la Normandie a contribué à l'aventure

Néo-impressionniste, non seulement en donnant quelques motifs à Georges Seurat

mais aussi, évidemment, en donnant au mouvement une figure importante : Charles

Angrand.

Il ne faudrait pas

oublier non plus la présence de Camille Pissarro à Eragny-sur-Epte dans les

années décisives de ce même mouvement.

P.B. : ce qui explique votre rétrospective Charles

Angrand en 2006 au Musée Tavet-Delacour.

C.D. : effectivement, je me suis intéressé à Charles

Angrand à travers le Néo-impressionnisme mais je m'intéresse aussi à des

peintres post-impressionnistes comme Albert Lebourg ou Charles Frechon.

J'ai aussi consacré une

exposition aux peintres Néo et post-impressionnistes anglais autour de Lucien

Pissarro, exposition reprise par le Musée de Dieppe car elle faisait une place

importante aux vues de Dieppe par Walter Sickert, Spencer Gore ou encore Harold

Gilman. Mais je parle ici de Normands d'outre-manche !

PB : l'École de

Rouen ?

C.D. : ce terme d'« ECOLE » est quelque

peu gênant. Les Impressionnistes furent les premiers à rejeter cette

terminologie avec raison. Ils étaient contre l'École avec un grand

« É ». Ce sont des étiquettes données après coup qui ne veulent pas

dire grand-chose d'un point de vue historique ou esthétique. Comme la plupart

de ces dénominations, c'est une création a posteriori du marché de l'art qui a

convergé vers des préoccupations régionalistes ou éditoriales. La fortune de

l'« École de Barbizon » est à ce titre exemplaire. Remarquez qu'avec

le temps, ce type d'usage « contamine » les

historiens de l'art et finit par s'imposer durablement par commodité.

Mais, heureusement, on ne

parle pas encore d' « École Impressionniste », ni même d'

« École Néo-impressionniste » ce qui serait au demeurant de l'ordre

du pléonasme. Nous sommes à l'aube du XXème siècle et c'est

bien la notion de mouvements qui doit désormais prédominer, les fameux

« ismes ».

Toutefois, l'aspect

positif de cette terminologie réside dans le fait qu'elle permet l'étude d'un contexte

local dans sa complexité et le traitement de l'histoire de l'art en ne se

limitant pas aux figures majeures. Ainsi, des artistes injustement oubliés,

font l'objet d'études et d'un légitime regain d'intérêt de la part des

collectionneurs.

P.B. : mais le grand journaliste et critique d'art au Figaro,

Arsène Alexandre, avait employé ce terme en 1902 dans un article sur ces

peintres Rouennais, comme d'autres avant lui, il faut le dire. Alors, comment

les nommeriez-vous?

C.D. : « GROUPE » ! Je

m'explique : quand il s'agit de l'art indépendant, c'est-à-dire

l'essentiel de la peinture de paysage au XIXème siècle, je

préfère, en effet, parler de « groupe » au sein des mouvements, tel

celui de Pontoise formé par Cézanne, Guillaumin et Béliard autour de Pissarro.

La notion de « groupe » montre bien qu'il y a des liens d'émulation,

d'amitiés intellectuelles, d'influences et de combats entre des peintres et

cela à un moment précis. C'est ce moment précis de convergence des recherches

qui prévaut sur une appartenance géographique même s'il est souvent lié à un

lieu. Notons que c'est d'ailleurs le cas dans les relations qui unirent Angrand

et Frechon.

P.B. : parlez-nous de votre choix de Angrand, Frechon et

Pinchon dans votre exposition sur l'Arbre.

C.D. : une partie de l'intérêt que j'éprouve à faire, à

intervalles réguliers, des expositions thématiques, c'est (outre le plaisir

intellectuel de faire entrer le public à son insu dans des problématiques

esthétiques ou plastiques), celui de pouvoir exposer aux cotés de grands noms,

de très belles œuvres d'artistes moins connus. C'est l'occasion de faire

découvrir des peintres de grande qualité mais qui n'ont pas forcément joué un

rôle majeur.

Charles ANGRAND - le clos normand - 79x97 - non signée -1907-08 - coll.part.

L'histoire n'est pas faite que

d'artistes ayant bouleversé leur époque ; il fallait autour des plus grands,

des artistes pour les connaître et les reconnaître, et nourrir leur époque de

leurs apports, leur donner une profondeur historique.

P.B. : comme Charles Angrand ?

C.D. : oui, oui, il y a un grand nombre d'artistes qui occupent

des places singulières dans l'histoire de l'art et que le grand public ne

connaît pas forcément. Oui, c'est le cas justement d'un artiste comme Charles

Angrand. Les raisons de cette méconnaissance sont assez faciles à analyser au

demeurant. Il faut s'intéresser en profondeur à un mouvement pour découvrir des

peintres comme lui, tant ses œuvres sont rares et parfois difficiles pour qui

n'a pas de véritable compréhension de l'histoire de la peinture.

Par ailleurs, pour un

musée relativement modeste, il est essentiel de faire ce travail de

redécouverte. Il est en effet inutile de publier sur des artistes qui sont déjà

dotés de nombreux catalogues d'expositions monographiques. Le catalogue de

l'exposition Charles Angrand a permis à ce titre de donner une plus large

audience aux recherches de François Lespinasse et c'est, désormais, une

référence pour un plus large public et un outil au service des historiens qui

travaillent sur le Néo-impressionnisme. Bien évidemment, les publications

antérieures de François Lespinasse avaient déjà fait l'essentiel, mais la

diffusion par un éditeur national augmente soudainement cette visibilité en

étant l'occasion de réactualiser les connaissances sur les œuvres réapparues ou

localisées depuis peu. D'autre part, le fait d'avoir pu bénéficier de la

préface d'une figure internationale aussi considérable que celle de Robert

Herbert a permis une plus large reconnaissance de cet artiste.

P.B. : la place de Charles Frechon ?

C.D. : dans cette exposition, Charles Frechon est dans

son environnement artistique et la présence de ses œuvres est parfaitement

pertinente.

Ce n'est probablement pas

le choix qu'aurait fait le Musée d'Orsay à l'occasion d'un thème aussi

ambitieux, mais c'est bien dans la vocation du musée de Pontoise. C'est la

publication de Rouen (Rétrospective Charles Frechon, Musée de Rouen, 2008, NDLR) qui m'a fait mieux connaître ce très

beau peintre qui a apporté une interprétation originale du Néo-impressionnisme.

|

| Charles FRECHON - l'été à Quevreville-la-Milon -HST 60x73 -1903-04 - coll. part. |

P.B. : serait-il encore un peintre inconnu ?

CD.. : Il faut avouer que son oubli est l'une des injustices

de l'Histoire de l'Art, car il « divise » dès 1889/1990 donc

avant la mort de Seurat et le ralliement de Cross. La raison de cet oubli

provient probablement de son absence dans les expositions internationales

contemporaines du mouvement telles celles organisées par les « XX » à

Bruxelles.

Comme bien souvent, il

faut rechercher l'origine de la méconnaissance d'un artiste par le public dans

la rareté des œuvres et plus précisément, la rareté voire l'absence dans les

collections des musées. La diffusion d'une œuvre contribue grandement à sa

notoriété (son œuvre est loin d'être pléthorique : nombre estimé à environ 850

numéros, alors que Claude Monet en compte environ 2.000 peintures et Pissarro

plus de 1500 NDLR)

P.B. : un espoir ?

C.D. : si un peintre comme Achille Laugé a aujourd'hui pu

réintégrer l'histoire du mouvement, il n'y a pas de raison qu'il n'en

soit pas de même pour Charles Frechon qui, à certain égard, est plus fidèle à

la théorie du mouvement. et qui se rattache à celui-ci directement de par son

amitié avec Charles Angrand.

Quant à ses dessins faits

de touches croisées et virgulées, ils sont de superbes exemples de dessins

néo-impressionnistes !

|

| Charles FRECHON - automne à Quevreville-la-Milon -HST 65x80 - 1903-04 - coll.part. |

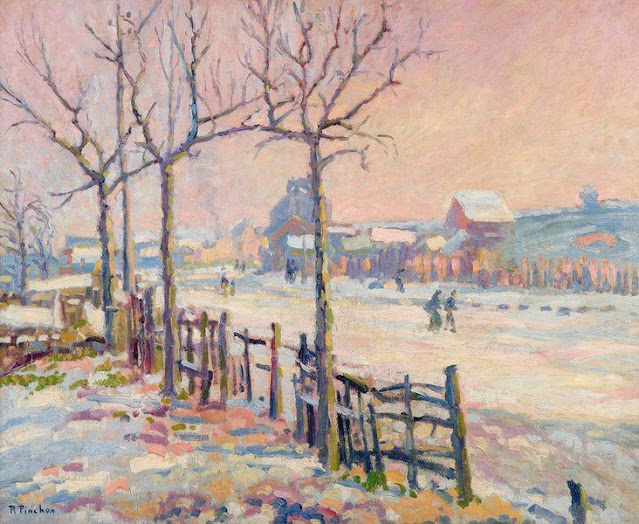

P.B. : Robert-Antoine Pinchon ?

C.D. : ah oui ! Vous faites allusion à la peinture que nous

avons admirée ensemble lors de l'exposition de Rueil (Impressionnistes et

postimpressionnistes de l'Ecole de Rouen, Atelier

Grognard, Rueil-Malmaison, 2011, NDLR).

En effet,

chaque exposition est l'occasion de corriger la vision préconçue que l'on

a des artistes. Certaines œuvres vous font réévaluer cette vision soudainement

et vous apportent, de fait, une bien meilleure compréhension. Cela rejoint tout

ce que nous disions plus haut.

P.B.: comment le jugez-vous ?

C.D. : le « Fauvisme » est un mouvement reliant des

peintres convergeant très ponctuellement et dont les évolutions ultérieures

furent souvent divergentes. Regardez par exemple un peintre comme Louis Valtat

dont les préoccupations esthétiques sont aux marges du Fauvisme. Certains

Fauves évoluèrent vers une forme d'Expressionnisme, d'autres devinrent

Cubistes, beaucoup reprirent des chemins originaux et de fait, bien distincts

par la suite.

Comme beaucoup de Fauves,

Pinchon se souvient autant des Néo que de Monet ou de Van Gogh, quand il peint

ses troncs d'arbres en touches parallèles (Cf. Le Chemin, Neige, exposé).

Il est, dans cet esprit, dans une certaine filiation avec le

Néo-impressionnisme tel que le mouvement évolua après la mort de Seurat. Mais

sa liberté de palette l'associe, ici, à ce moment particulier que fut le

Fauvisme.

|

| Robert-Antoine PINCHON - le chemin, neige - HST 60x73 - 1905 - coll. part |

On pourrait ajouter qu'à

ce titre, et logiquement, il s'oppose en cela, au « Cloisonnisme » de

nombre de peintres issus de Pont-Aven dans le sillage de Paul Gauguin.

.

P.B. : la fin du XIXème est une période charnière que vous appréciez...

C.D. : il est très important, pour nous, Conservateurs de Musées ou

Commissaires d'expositions, de promouvoir cette période charnière excessivement

riche entre le XIXème et XXème siècle. Nous

devons avoir le courage de sortir des chemins trop rebattus ; c'est essentiel,

notamment en rapprochant des œuvres pour permettre une meilleure compréhension

de l'époque, de ses enjeux, de sa richesse. Par ailleurs, la recherche d'une

cohésion et d'un dialogue pertinent entre les œuvres ainsi réunies constitue

une alchimie fine très stimulante, surtout dans une architecture complexe

comme celle du Musée Tavet-Delacour où toute forme de dogmatisme est vouée

à l'échec.

P.B. : des projets pour 2013 ?

C.D. : un projet

« entre Paris et la côte normande » : Albert

Marquet et les bords de Seine, pour l'automne 2013.