Maximilien LUCE et les Anarchistes par JACBA

|

| Maximilien LUCE vers 1885 |

En parcourant

l'excellent article que nous a adressé François LESPINASSE sur la

correspondance échangée pendant 25 ans, de 1900 à 1925, par Maximilien LUCE, et

Charles ANGRAND (que nous venons de publier dans la catégorie "la

chronique de François LESPINASSE" de notre Blog), je me suis interrogé sur

l'environnement social et sociétal qu'ont vécu ces deux grands Artistes

tout au long de leur carrière.

Je vous livre ci-dessous mes modestes réflexions.

JACBA, Collaborateur

La famille LUCE est

parisienne depuis deux générations et d'origine modeste quand nait Maximilien

le 14 mars 1858. Le jeune garçon passe son certificat d'études primaires le 28

juillet 1870, 13 jours après la déclaration de guerre franco-prussienne.

Avec les Parisiens, les

Luce subissent le siège de Paris de 1871, et pendant 2 mois, de mars à mai,

vivent les heures dramatiques de l'insurrection de la Commune réprimée avec

violence par l'Armée basée à Versailles. Maximilien voit passer devant le logis

familial, qui jouxte le cimetière Montparnasse, d'horribles convois d'où, des

chargements, dépassent des pieds et des têtes ensanglantés.

|

| Maximilien LUCE - une rue de Paris,sous la Commune -1903-1905 -HST - musée d'Orsay - extrait de l'ouvrage cité "les travaux et les jours" |

L'enfant en fut

profondément marqué et toute sa vie répudia une certaine classe bourgeoise

responsable, disait-il, de cette misérable guerre civile entre Français.

Son père avec lequel il

partage des goûts artistiques, réussit à le faire embaucher en apprentissage

chez un graveur sur bois rue de Buci qui travaille dans la reproduction graphique

de catalogues. Maximilien en profite pour apprendre le dessin, et, dès 1874, la

peinture à l'huile.

Il fait de rapides

progrès. A peine âgé de vingt ans, Maximilien, fait déjà la preuve d'un réel

talent et d'une forte personnalité, trouvant les sujets qu'il traitera toute sa

vie, des hommes et des femmes au travail, des portraits et des paysages.

|

| Maximilien LUCE - La Blanchisseuse - HST- Musée de l'Hôtel Dieu de Mantes-La-Jolie |

|

| Maximilien LUCE - Madame Boin à sa Toilette (1901) - HST- Musée de l'Hôtel Dieu de Mantes-La-Jolie |

|

| Maximilien LUCE - Travailleur (étude) - HST- Musée de l'Hôtel Dieu de Mantes-La-Jolie |

Il change bientôt de patron-graveur

; embauché par Eugène Froment qui l'emmènera travailler avec lui à Londres pour

une revue anglaise en 1877, il rejoint à son retour un petit centre artistique

constitué à Lagny-sur Marne et fréquenté par les peintres Isabey, Cortès et

Charles Jacque, le vieux Maître de Barbizon.

Tout en continuant sa

formation chez Suisse, atelier célèbre de gravure à Montparnasse, Il se

met aussi à fréquenter les lieux de réunion parisiens d'où les préoccupations

politiques libertaires et de lutte active contre l'Empire n'étaient pas

exclues.

En avril 78, la mère du

jeune artiste meurt ; l'année suivante, son père se remarie avec une

"jeunesse" de 32 ans, peu sympathique, dont Maximilien fait un beau

portrait en 1881 (Nathalie Gourdon).

En novembre 79, Luce est

convoqué à Guingamp pour faire son service militaire.

18 mois plus tard, son

patron fait jouer ses relations pour le ramener à Paris, où il retrouve avec

joie ses Amis artistes. On peut suivre désormais pas à pas le développement de

la carrière du jeune peintre. Dès 1883, les tons gris de la palette de ses

toiles évoluent vers des bleus subtils dans un ensemble de tonalités très

graduées. Apparaissent aussi dans son œuvre des tons vert et chair qui

persisteront longtemps.

En 1881, il rejoint

également ses nouveaux compagnons politiques qui comme lui restent fidèles au

souvenir de la Commune, vomie par Marx, et suivent Proudhon et les

"Anars", demeurant à la pointe du combat ouvrier, comme Louise

Michel, Emile Pouget, Elisée Reclus et Krotopkine.

Deux autres nouveaux amis

vont compter pour notre jeune peintre lancé dans le militantisme : Eugène

Baillet, ouvrier tablettier, habile propagandiste et organisateur né pour

"tenir" un public et Eugène Givort, "copain de régiment" ,

jeune marié, exerçant le métier de cordonnier ("gniaf")

dans le XIIème , auprès duquel il va trouver la chaleur

d'un foyer qui lui manquait bien.

Que ce soit en matière de

création artistique ou de débats politiques, les discussions avec les

fidèles amis de Lagny, exaltés chroniques, débordent souvent en mots violents.

En avril 85, Elisée

Reclus et surtout Jean Grave lancent la parution d'un hebdo "le Révolté"

s'intitulant lui-même, "organe communiste-anarchiste".

Simultanément Luce

s'intéresse aux recherches de Seurat sur les couleurs et s'informe des progrès

de sa "Grande Jatte" qui s'appuie sur une technique

nouvelle de division des tons par touches séparées de

"complémentaires". Ses essais aboutiront en 1886 à des toiles

magistrales comme "le Chemin du Village".

|

| Maximilien LUCE - portrait de Seurat -fusain /papier 29;3x22,3 -1890 - coll.partic. |

Ces techniques novatrices

participent à la naissance du mouvement de la "peinture optique",

qualifié bientôt de "néo-impressionnisme" par

un jeune critique d'art alors inconnu : Félix Fénéon.

Au début de 1887,

Maximilien Luce se sent enfin prêt à affronter le public.

Il décide d'exposer au

Salon des Indépendants et y présente 7 toiles, toutes en tons divisés, qui

eurent un vif succès. Signac, toujours enthousiaste de ses œuvres, lui achète

"la Toilette" 50 francs.

Dans la presse

d'avant-garde, c'est un éloge général : " M. Luce nous montre des

intérieurs et des paysages prolétariens d'une âpreté extraordinaire - La

Toilette, un prolo se lavant dans une terrine- c'est un rude morceau de

peinture (sic) ..." [Le Cri du Peuple -26/01/1887].

|

| Maximilien LUCE - homme à sa toilette HST92X73-1887 Musée du petit palais Genève-p25 ouvr. cité - les travaux et les jours |

En quelques jours, il

devient solidaire de Camille Pissarro, Seurat, Signac, Angrand, Cross,

Petitjean, Dubois-Pillet, Lucien Pissarro....Ce succès, s'il fortifie sa foi

dans son art, ne l'incite pas à s'endormir sur ses lauriers. Mais, la

fortune fait toujours défaut. Dès le début de l'année, il emménage un studio

tout en haut de Montmartre avec son maigre mobilier entassé dans une charrette

à bras.

Pour sa deuxième

exposition aux Indépendants en 1888, Maximilien accroche 10 toiles dont

Pissarro lui procure l'encadrement, d'une " facture

néo-impressionniste impeccable" qui retient l'attention d'un nombreux

public séduit par l'agressif bariolage qui se lénifie en larges harmonies

violettes. "Même si l'art du peintre paraît mal équilibré,

"ultranerveux", diront les critiques, la puissante

personnalité qui s'en dégage force l'admiration des visiteurs.

En juillet 88, Luce est

invité à faire sa première exposition partiulière à "La Revue

Indépendante"; en février 89, il expose aux "Vingt"

{" XX"} à Bruxelles avec Monet, Cross, Gauguin, C.Pissarro,

Seurat...Il va connaître en Belgique tous les organisateurs, le peintre Théo Van

Rysselbergue et le poëte Emile Verhaeren qui soutiennent son œuvre.

Luce et Signac liés

désormais par une profonde amitié passent ensemble plusieurs semaines à

Herblay, travaillant de concert, s'influençant l'un l'autre. On a écrit que la

série d'Herblay avec "La Seine à Herblay" représente un

sommet, l'une des parties de la période néo-impressionniste de Luce.

C'est là que Signac

compose sa fameuse suite "Le Fleuve".

|

Maximilien LUCE - La Seine à Herblay - HST 50,5 x 79,5 Musée d'Orsay - page 36 dans ouvrage cité Les Travaux et les Jours - Musée St-Tropez |

Sur le plan politique,

Luce demeure un militant très actif : l'hebdo "le Révolté"

disparait sous le coup d'une forte amende mais resurgit avec Jean Grave sous le

titre "La Révolte" qui obtient un succès retentissant auprès

des prolétaires de la France entière.

Maximilien fréquente

assidument Emile Pouget, polémiste reconnu, avec lequel il collabore pour le

lancement d'un journal "anar" écrit en langue populaire, "Le

Père Peinard" dont il fait la couverture qui met en scène un "gniaf"

menaçant de sa ceinture les représentants des Corps Constitués : Armée,

Justice, Église.

Malgré sa réussite, Luce,

peintre désormais reconnu, vit toujours chichement. Il continue cependant

d'exposer au Salon des Indépendants de 1891, au cours duquel Seurat sera

emporté, victime d'une diphtérie maligne.

1891 est une année

difficile pour les artistes qui sont forcés pour vivre, de se livrer à des

travaux subalternes peu rémunérateurs.

Ici commence pour Luce

une période pénible, sentimentalement troublée. L'artiste subit une grave crise

intérieure où se mêlent solitude et désenchantement. Il continue courageusement

à travailler et à apporter son soutien à ses amis, alors que dans son

environnement se créent de nouveaux groupes de pensée et d'expression

artistique comme les Nabis, avec Bonnard, M. Denis, Vuillard et

Sérusier.

Sur le plan politique,

Luce demeure un militant très actif : l'hebdo "le Révolté"

disparait sous le coup d'une forte amende mais resurgit avec Jean Grave sous le

titre "La Révolte" qui obtient un succès retentissant auprès

des prolétaires de la France entière.

Une désaffection se

manifeste envers le néo-impressionnisme ; Camille Pissarro vitupère ouvertement

contre le pointillisme ; Angrand qu'il connait dès 87, se réfugie dans le

noir-et-blanc.

Le Groupe conserve néanmoins une certaine consistance avec

Signac, Henri-Edmond Cross, jusque- là hésitant, et Luce, qui est par ailleurs

considéré comme l'un des principaux imagiers du Parti fournissant des

dessins très engagés à ses amis Grave et Pouget ; il sait y évoquer avec

un art véritable "l'âme saignante du peuple et la vie des foules

angoissées et exaspérées par la souffrance et les rancœurs, [.....} mais aussi,

enfin, les joies du printemps, le calme de la nature et l'éternelle douceur des

choses" (G.Darien -"La Plume" 1er sept.

1891) .

L'agitation anarchiste

prend de l'ampleur en France en 1892 ("l'année de Ravachol"),

mais ses acteurs sont déjà étroitement surveillés par la police.

Après une période

douloureuse pour Luce, traumatisé par des amours déçus, et une semi-retraite de

quelques mois en Angleterre, emmené par son ami Pissarro, le peintre rejoint

Signac à Saint-Tropez et regagne enfin Paris à l'automne 1892.

Le Salon des Indépendants

ouvre le 18 mars 1893 ; Luce y expose 6 toiles "tropeziennes" et

"londonniennes" ; il se met en ménage avec Ambroisine, fort belle

fille de 20 ans, qui restera sa compagne le restant de sa vie, et part peindre

en Bretagne.

A Paris, les attentats

fomentés par les "Anars" se multiplient et la répression ne reste pas

inactive. L'année 1894 est celle des règlements de compte définitifs entre la

société bourgeoise et les anarchistes. Jean Grave et le clan Reclus sont

arrêtés. Compagnons et sympathisants anarchistes sont inquiétés et certains passent

en Angleterre ; les revues "Le Père Peinard" et "La

Révolte" cessent de paraître. Luce se sent visé.

Qu'est l'anarchisme en

1893 ?

"Je veux peindre

le bonheur, les êtres heureux que seront devenus les hommes dans quelques

siècles quand la pure anarchie sera réalisée" écrit vigoureusement

H.E. Cross dans une lettre à son ami Signac.

Les anarchistes

considérent l'État et la jeune 3ème République comme

oppressifs. Selon eux la société ne devrait pas être organisée selon des

"classes" et des partages économiques institutionnels mais par une

association d'individus libres et égaux.

En 1893, la Police

parisienne dénombre 2400 "anars" dont 852 réputés dangereux, plus, de

nombreux sympathisants souscrivant à "La Révolte" mais non

actifs dans les cellules du Parti. De nombreux attentats à la bombe sont

perpétrés quotidiennement. En juin 1894, un anarchiste italien assassine à Lyon

le Président de la République, Sadi Carnot. Signac, Luce, Grave et

Fénéon comparaissent au Procès des Trente, Pissarro se sauve en

Belgique ; le mouvement anarchiste évolue vers plus d'"intellectualité",

devient souterrain et se met à infiltrer les syndicats. Signac lui-même,

réfugié à St-Tropez, donne à son anarchisme un ton plus individualiste : "harmonie

dans l'art, harmonie dans la société" devient sa devise.

Pendant ce temps,

Maximilien Luce qui avait été arrêté et écroué le 4 juillet 94, est libéré fin

août ; il bénéficie d'une large loi d'amnistie votée en janvier 95, mais

continue de faire l'objet d'une surveillance quotidienne. Sa liberté retrouvée,

Maximilien, heureux père d'un petit garçon (qui malheureusement, décèdera

l'année suivante), se remet au travail et, en novembre 94, il expose avec

Signac, 22 grandes toiles anciennes et nouvelles dans une Galerie, rue Lafitte,

réservée aux Impressionnistes.

Libéré lui aussi, Jean

Grave lance une nouvelle publication anarchiste "Les Temps

Nouveaux" avec une série de 30 lithographies de grand

format en noir et blanc signées Pissarro, Signac, Cross, Angrand,

Valloton, Van Rysselbergue, etc...Luce inaugure la série en mai avec "L'Incendiaire" s'inspirant

des vers de Verhaeren : un jeune homme, torche au poing, court dans une rue où

les maisons flambent !

Mi-février 97, Signac

envoie à Angrand retiré dans sa campagne Cauchoise depuis 96, un projet de

toile "Le démolisseur " publiée en litho

dans Les Temps Nouveaux, qui représente un ouvrier, érigé en

héros, " donnant un solide coup de pioche au vieil édifice social

qui craque". Signac expose sa toile finalisée, aux Indépendants

de 1901 avec un sous-titre "Panneau pour une Maison du Peuple".

"Le Démolisseur"

de Signac était en fait un message d'encouragement lancé aux jeunes artistes de

souscrire l'engagement à faire évoluer la société par l'image, vers un futur

anarchiste et lumineux, plus juste, qui éradiquerait les systèmes en cours et

supprimerait un État répressif et violent.

Quand Signac peint le

Mont-St-Michel en 1897, ou Luce, Notre-Dame, quelques années après, ces

artistes veulent surtout opposer l'énergie idéaliste et collective du passé au

tumulte chaotique de la vie moderne.

Il faut comprendre enfin

que les évènements du début du XXème siècle en France, les

menaces de guerre et la Grande Guerre elle-même, ne vont pas favoriser un

solide développement du mouvement artistique néo-impressionnisme qui, sans

renier l'Impressionnisme, est condamné à devenir, en fait, le précurseur

de l'Art Nouveau.

Les Maîtres à Penser que furent Seurat, Signac, Luce, Pissarro,

Cross et Angrand ont eu néanmoins le mérite de faire découvrir au Monde une

nouvelle harmonie des couleurs et du dessin en associant la Science à la création

sur la toile de tons, de valeurs et de vibrations de la lumière par la

juxtaposition de touches divisées ou de points de couleurs pures.

|

| Maximilien LUCE - La Gare de l'Est sous la neige - 1917 - HST- Musée de l'Hôtel Dieu - MANTES-LA-JOLIE |

Le 3 juillet 2015

JACBA

Bibliographie

"Maximilien LUCE,

peintre anarchiste" ouvrage du Dr Jean SUTTER

-1986

"les travaux et les jours" -

ouvrage édité en oct. 2008 lors de l'Exposition M. LUCE à l'Annonciade -Musée

de St-TROPEZ .

"Charles

Angrand" - ouvrage édité en 2006 lors de

l'Exposition Ch. ANGRAND par le Musée de la Ville de PONTOISE. - textes de F.

et A. LESPINASSE.

"Paul SIGNAC

et l'anarchisme des années 1890" par Richard

THOMSON, professeur des Beaux-Arts à l'Université d'Edimbourg (G.B.) -

spécialiste en Art Français du XIXème siècle - Art et Société - Séminaire

décembre 2010 (Wikipedia).

La Rédaction du Blog

de l'Association des Amis de l'Ecole de Rouen remercie

chaleureusement pour sa sympathique collaboration, Mme Jeanne-Marie

DAVID, Conservatrice du Musée de l'Hôtel Dieu de MANTES-LA-JOLIE et

organisatrice de l’Exposition, "en amitiés, portraits

croisés", consacrée au peintre Maximilien LUCE du 12 juin au 30 août

2015,

|

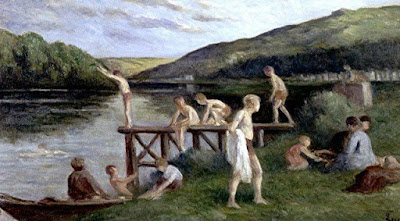

| Maximilien LUCE - Baignade à ROLLEBOISE (1920) -HST 44,7 x 81,1 - Musée de l'Hôtel Dieu de MANTES-LA-JOLIE |

|

| Maximilien LUCE - Plage de MERICOURT (1930)-HST 38 X 55,2 - Musée de l'Hôtel Dieu de MANTES-LA-JOLIE |