Charles FRECHONune Oeuvre, une Histoire par Brice Aurpeuthy et JACBA

QUI : Charles FRECHON (1856-1929)

Charles FRECHON nous livre ici un dessin académique décrivant son immense talent, preuve de la foison de récompenses dans ce domaine qu'il accrocha lors de son apprentissage à l'Ecole des Beaux-Arts.

On y discerne l'étude des Maîtres hollandais du 16ème et 17ème siècles spécialistes des architectures religieuses, Emmanuel de Witte (1617-1692), Pieter Jansz Saenredam (1597-1665), ou Hendrick Cornelisz van der Vliet (1611-1675) dont le Musée des Beaux-Arts de Rouen conserve une vue de l’Église Saint-Bavon de Haarlem.

Son dessin cache un jeu complexe de lignes de perspective construisant la hauteur, la profondeur, les lignes du pavement au sol ajoutant à la complexité mais ordonnant la lecture, sans omettre celles creusant les chapelles latérales en retrait du chœur.

De plus, Charles FRECHON a placé son point de fuite bas, largement hors du cadre de sa page, exagérant alors la hauteur de l’édifice et la majesté de l’ensemble des colonnes et ce, dans un format de page de type ''portrait'' ajoutant à l'emphase de son dessin.

Nous sont parvenues quelques feuilles de grande qualité telle celle-ci, une grande partie de son œuvre graphique du début de sa carrière ayant été détruite lors du bombardement allemand de juin 1940 de sa ville natale de Blangy-sur-Bresle.

Brice Aurpeuthy

NDLR - Les premiers travaux de construction de l'Abbatiale Saint-Ouen de Rouen remontent au début du XIVème siècle. La nef est achevée en 1537. Elle abritait une communauté bénédictine des plus puissantes de Normandie. La façade occidentale élaborée au XIXème en style néogothique inspiré de celui de la Cathédrale de Cologne, est terminée en 1882. En 1803, l'Hôtel de Ville actuel est édifié dans le dortoir des moines tandis que le logis abbatial qui prolongeait la partie nord de la cathédrale est dévasté par un gigantesque incendie en 1916.

ET SON ENVIRONNEMENT…

Charles FRECHON, l'un

des "Mousquetaires" de l'École de Rouen, a joué un rôle de tout

premier plan dans l'affirmation de cette nouvelle manière de peindre qui, dans

le sillage des grands maîtres impressionnistes, trouve dans la capitale

Normande à la fin du XIXème siècle, l'un de ses territoires

privilégiés. D'abord révolutionnaire, l'artiste deviendra peu à peu l'un des

gardiens d'une noble tradition, celle de la peinture de plein air et de la

recherche des sensations fugitives de la Nature.

C'est par

l'entremise de Charles ANGRAND - lié à SEURAT, SIGNAC et PISSARRO - qu'il

découvre la méthode "pointilliste" dans le courant de l'année 1887.

Il expose sa première

toile "divisionniste" chez Legrip pendant l'été 1888 avec des œuvres

d'ANGRAND et de DELATTRE. Les tableaux qu'il présente à l'occasion du concours

organisé au MBA par la Société des Amis des Arts en octobre 1889, lui valent

les sarcasmes du public…et le soutien de Georges DUBOSC et Eugène BRIEUX,

figures importantes de la presse locale.

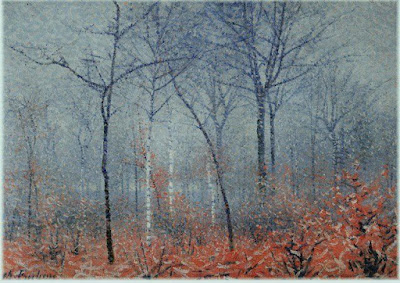

Les thèmes auxquels

FRECHON applique le "langage pointilliste" à la différence de ceux

que traitent à la même époque SEURAT, SIGNAC ou ANGRAND. Ces thèmes sont

d'ailleurs d'une grande variété. Le peintre revient en particulier sur certains

motifs de ses débuts - sous-bois, scènes de moissons, effets de neige - et

s'attaque également à des sujets nouveaux, scènes d'intérieur aux subtiles

pénombres, panoramas urbains et, au fusain, vues d'intérieurs d'églises rouennaises

comme celle qui fait l'objet de cet article de Brice Aurpeuthy(1).

1 - ndlr - Voir l'ouvrage publié à l'occasion de

l'exposition Charles FRECHON - 13 juin - 21 septembre 2008

- au Musée des Beaux-Arts de Rouen

|

| Ch. frechon - sous-bois - HST 46x65 SBG - Donation CONSTANT - exp. Musée de Louviers |