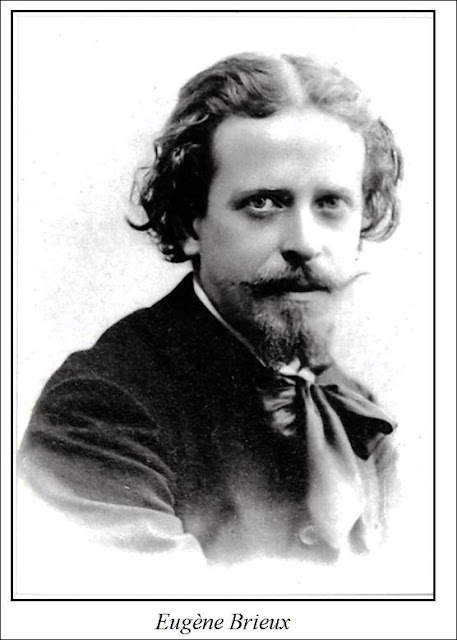

Eugène BRIEUX à ROUEN (1885 à 1889)

1ère partie

Ses relations avec Charles ANGRAND, Joseph DELATTRE, Charles FRECHON, Léon-Jules LEMAITRE

Comme l’écrit Malcom Palmer Byrnes auteur en 1952 d’une thèse de philosophie "Eugène Brieux, humanitaire et patriote méconnu", « Il paraît incompréhensible qu’un écrivain français qui écrivit 50 pièces de théâtre… soit tombé si complètement dans l’oubli. Ni les amateurs actuels de théâtre, ni le public qui s’intéresse au développement social de la France ne savent rien de lui ….cet oubli est vraiment étonnant ». ! Et d’ajouter : « Le théâtre de Brieux est entièrement le théâtre d’un patriote ». La situation n’a guère changé soixante-sept ans après !

Eugène Brieux est né le 19 janvier 1858 à Paris, 16 rue de Bercy, dans le douzième arrondissement. Fils d’un artisan ébéniste, il passe son enfance dans le quartier parisien du Faubourg Saint-Antoine. Instruction primaire chez les Frères de la doctrine chrétienne, puis à l’École Turgot. A l’âge de quatorze ans, il doit interrompre sa scolarité, et « connaît la misère absolue » ; il exerce divers métiers : cireur de chaussures, vendeur de dentelles, puis employé de commerce. Il dévore des dizaines de livres. A dix-sept ans, il entre pour la première fois dans une salle de spectacle. Suprême révélation !

Trois ans plus tard, le 1er décembre 1879, il signe son premier contrat avec Gaston Salandré, auteur dramatique, pour son " Bernard Palissy", pièce en un acte et en vers. Eugène Brieux fait un séjour comme employé de banque à la Banque Péreire et assiste au krach de l’Union Générale de 1882.

Il décide de se tourner vers le journalisme, gagne Dieppe, puis Rouen grâce à l’entremise de Raoul Duval (1832-1887), fils de Charles-Edmond Duval (1807-1893), homme politique et sénateur. Raoul Duval est ami de Gustave Flaubert.

Eugène Brieux entre

en 1885 au "Nouvelliste de Rouen" (4), journal de tendance

conservatrice où Pouyer-Quertier et Duval ont des intérêts. Le premier numéro

du journal date de 1852. Charles Lapierre (1828-1893) en est le Directeur, il y

passera trente-six ans, dont vingt-quatre comme directeur.

4) Le Nouvelliste de Rouen : Ce journal n’est

malheureusement pas numérisé.

Venu à Rouen en Octobre pour rendre compte des élections, il

décide finalement de s’y fixer, prenant la suite d’Eugène Souchières, puis

d’Amédée Fraigneau. Il s’installe au pied de la côte Sainte-Catherine en

compagnie de sa femme et de sa belle-famille, route de Bonsecours, près de la

Grâce de Dieu, en face de l’école maternelle Marcel-Buquet. Très vite, il prend

contact avec les artistes de la place. Les milieux artistique et théâtral n’ont

très rapidement plus de secrets pour lui.

Il lie amitié avec Georges Dubosc (1853-1927) qui a tenu la

rubrique théâtrale dans La Chronique de Rouen, "La Lorgnette",

et qui à partir de 1887, va écrire dans "Le Journal de Rouen". Brieux rencontre

aussi Hugues Delorme (1868-1942).

Eugène Brieux devient

un des piliers nocturnes du "Cabaret du Clair de Lune", un

établissement né au lendemain de l’Exposition de 1884, qui se tient au Champ de

Mars, au pied de la côte Sainte-Catherine, "la montagne",

comme la nomment quelques rouennais.

Ce cabaret est le fruit de conceptions "chatnoiresques".

Les collaborateurs se nomment : Henri Vignet, Gaston Lespine, Georges

Dubosc, Fernand Decoprez, Léon-Jules Lemaitre, Edouard Glinel, Charles Frechon,

Albert Lambert, Paul Delesques et Ernest Morel. (5)

5) Ernest Morel (1854-1918):

journaliste, peintre, revuiste, auteur dramatique, rédacteur de "La

Dépêche de Rouen et de Normandie" (Journal non numérisé). Auteur d’un

portrait de Brieux.

Brieux raconte : « ...Presque chaque nuit,

sortant, lui (Dubosc) du théâtre, moi du Nouvelliste de Rouen, nous avons

ensemble arpenté la route qui va de la rue St Etienne- des-Tonneliers à

l’octroi de Bonsecours près duquel je demeurais. Perdus dans je ne sais quelles

amicales discussions, arrivés à ma porte, nous repartions vers la ville, ayant

encore un dernier argument à nous présenter, puis il me reconduisait, et tout

cela si bien, qu’il nous est arrivé parfois en été, de voir poindre le soleil

au-dessus de la côte Sainte-Catherine. » (6).

6) Voir : Le Journal de Rouen : 29 avril 1929. Ce

journal est numérisé mais ne possède pas de moteur de recherches. Discours

prononcé par Eugène Brieux à Rouen pour l’inauguration du buste de Georges

Dubosc.

Le cabaret va ensuite se transformer en "La

Cafetière".

L’année 1886 est d’une grande importance dans le domaine

artistique. A Rouen, Charles Angrand - parti à Paris, Capitale

des Arts, depuis la rentrée scolaire 1882 - est devenu répétiteur au Collège

Chaptal, boulevard des Batignolles. Il fréquente les plus brillants

artistes du moment : Seurat, Signac, Dubois-Pillet... De surcroît, il

participe à la naissance la Société des artistes indépendants en 1884. Il

connaît bien Georges Seurat, l’inventeur du divisionnisme et auteur du tableau

phare du néo-impressionnisme « un Dimanche après-midi à la Grande

Jatte ». La méthode picturale de Seurat séduit Charles

Angrand qui, au Salon municipal de Rouen de 1886, accroche un tableau

divisionniste, « un Coin de ferme » (8) qui déchaîne la

ville contre lui !

8) Localisation actuelle inconnue.

Il entretient ses amis rouennais Delattre, Lemaitre et

Frechon du mouvement artistique qui se développe à Paris.

A l’exposition municipale, son plus fidèle défenseur est son

ami Joseph Delattre (9), qui lui écrit : « ...La toile la

plus brillante, celle qui incite le plus à rire des ignorants et à plus

réfléchir les gens de bonne foi, est la tienne – ceux qui sont intelligents

naturellement... » (10). La lutte pour faire admettre dans un premier

temps la peinture de plein air, puis le néo-impressionnisme bat son plein.

9) Joseph Delattre : voir Bernard du Chatenet, Joseph

Delattre, éd. BDS, 1974, Rouen et

F. Lespinasse, Joseph Delattre, éd. F.L, 1985, Rouen et F.L , Joseph Delattre,

éd. Association des Amis de l’Ecole de Rouen, Rouen, 2012.

10) Archives privées.

En 1887, Eugène Brieux lit sa première

importante pièce de théâtre "Ménage d’artiste", comédie en

trois actes au Cabaret du Clair de Lune.

Le 16 avril est jouée "Sténie"

de Louis Bricourt (pseudonyme de Brieux et nom de jeune fille de sa femme)

accompagnée d’une partition de Frédéric Le Rey au Théâtre des Arts.

En mai, une plaque est inaugurée à la Cathédrale de Rouen en

l’honneur de l’explorateur rouennais Robert Cavelier de la Salle ; la fête

comprenait deux parties : une séance littéraire et un Oratorio en

trois parties de M. Louis Bricourt, musique de Frédéric Le Rey.

Eugène Brieux est

bien un acteur dans le paysage littéraire et artistique de la ville.

Le 24 janvier 1888, dans le Nouvelliste de Rouen, Joseph

Delattre - grâce à l’amitié et la connivence d'Eugène Brieux - fait

paraître la lettre ouverte suivante :

« L’impressionnisme

n’est pas, comme la plus grande partie de l’opinion le pense encore, une

fantaisie née de l’impuissance ; ce genre de peinture a pris naissance de

l’observation et il suit son cours par l’observation. N’est-elle intéressante

cette transformation progressive qui s’est opérée dans la peinture depuis

Manet ? (…) Quoi de plus curieux, en effet, que cette peinture toute

pailletée de tons crus qui, à distance, jouent chacun leur rôle et donnent

l’illusion de la pleine lumière.

Angrand, lui, appartient au nouveau groupe des Seurat, des Signac, des Dubois-Pillet etc. qui se rattache par les origines à Claude Monet mais qui déjà se transforme par une nouvelle évolution dans la facture qui est la juxtaposition des couleurs.(…) Regardons un peu en arrière et demandons à Delacroix, à Géricault, à Millet, à Corot, etc…,.cette pléiade de précurseurs du grand combat actuel, s’ils s’en sortirent si facilement que ça de leur chrysalide. Et maintenant, en route pour le Louvre, section des papillons… ». (11)

11) Archives privées.

Les artistes rouennais proches de Joseph Delattre trouvent

là une rare tribune de premier choix, et il est facile d’imaginer les soirées

enthousiastes au "Cabaret du clair de lune" que cet article

tonitruant va engendrer. Notamment les discussions entre Georges Dubosc, Eugène

Brieux, Paul Delesques, Ernest Morel pour valoriser les peintres adeptes des

nouvelles théories.

L’article est envoyé par Delattre à Angrand et le premier lui écrit :

« Mon

cher Angrand,

Voilà

cet article (si toutefois on peut appeler ça un article) je l’avais écrit il y

a deux ans lors de notre exposition rouennaise. Tu dois d’ailleurs te rappeler

qu’à cette époque, je te demandais quelques renseignements.

(…)

J’attaquais vigoureusement le bourgeois bête et stupide qui admire, qui trouve

beau tout ce qui est déjà admiré, reconnu beau etc., etc..,.tu vois ça d’ici,

il y avait à mordre.

Et

puis je finissais ainsi (Ô scandale, je te bénissais) : Non,

l’impressionnisme n’est pas une fantaisie née de l’impuissance ;

non ! Angrand n’est pas malade… N’en déplaise au très jeune et très

éminent architecte, graveur, peintre, dessinateur, bibliophile et critique

d’art, Jules Adeline, ça n’aurait jamais passé. (…) Je sortis pour prendre

l’air et inconscient, j’allais frapper à la porte du Nouvelliste. Toc,

toc...Entrez… Tiens, Delattre! Comment va ? Que fait-on, il y a longtemps

que...etc..,. etc...

(Les jambes croisées, appuyé dans l’embrasure

d’une fenêtre, un grand corps nichait son museau de fouine derrière le journal

qu’il lisait).

Je demandais à écrire un mot quand l’homme au museau de

fouine fut parti ; j’entamai la question avec le rédacteur en chef, Mr.

Brieux ; il ne fallait voir là-dedans qu’une légitime défense,

l’interprétation personnelle d’un indépendant sur l’impressionnisme… Bien des

gens condamnaient sans seulement se donner la peine de réfléchir un brin, etc.,

etc...et puis, on en parlait, ça ferait peut-être un brin de lumière…

Mais

parfait, parfait, me dit Mr. Brieux – apportez-moi ça - c’est ce qu’il me faut

des idées neuves ! - et des jeunes, est-ce long ?

Et

je le quittais en lui promettant de lui soumettre le soir même mon essai.

J’avais mon manuscrit dans ma poche, je lui aurais bien laissé mais non !

- je préférais le revoir.

Et

le soir, ça y était, à mon titre « Propos d’un indépendant » on

substitua celui de « impressionnisme » et à onze heures, je

corrigeais mon épreuve. Je dormis tranquille.

Frechon

trouve que j’ai eu tort de signer. Je ne trouve pas : ayant depuis

longtemps déjà pris la résolution de signer mes gosses même les fausses

couches…. » (12).

12) Cité in : F. Lespinasse, Delattre éd. F.L., Rouen 1985,

p 78,79,80.

Il est regrettable que la correspondance retour n’ait pas

été conservée, car elle serait très riche de précieux renseignements.

Charles Angrand réussit à inciter Joseph

Delattre à participer à la quatrième "Exposition des Artistes

indépendants" à Paris et à faire partie du mouvement d’avant-garde.

Durant l’été, il regagne traditionnellement

Criquetot-sur-Ouville au cœur du Pays de Caux, et le domicile de ses parents.

Il y peint une scène de moisson. Auparavant, Charles Angrand peint aux

côtés de Georges Seurat sur

l’île de la Grande Jatte le matin et, sur le retour, au Parc Monceau. Bien peu

d’artistes ont eu l’honneur de peindre aux côtés de l’inventeur du

divisionnisme !

En août, Angrand, Delattre et Frechon exposent des

tableaux dans la vitrine de la très accueillante Galerie Legrip, 59 rue de la

République à Rouen (13) et, en automne, les mêmes artistes retrouvent les

cimaises du musée avec la 31ème exposition municipale.

13) Voir l’article de Georges Dubosc in : Le Journal de

Rouen 4 août 1888.

En octobre 1988, paraît chez Schneider à Rouen, un important

ouvrage d’Amédée Fraigneau, "Rouen-Bizarre", qui donne une étonnante

description des « petits métiers » de la ville.

Dans les bureaux du Nouvelliste est aussi publié d’Eugène

Brieux : « Le crédit agricole tel que le veulent les

paysans », petit opuscule in 8°de 15 pages.

Début 1889, le 19 mars, Amédée Fraigneau annonce dans Le Nouvelliste de Rouen la création d’une nouvelle Académie : "La Cafetière". « Les Cafetières » seront comme les Immortels au nombre de quarante, les statuts seront déposés en juillet. Eugène Brieux y écrit sous le nom de Bricourt.

On y représente des pièces d’ombre d’Emile Deshayes : "La

conquête des Normands", "La Marche à l’Etoile",

"Daphnis et Chloé", dont Raoul Lesens écrivait les partitions.

Au cours de ce même mois, Charles Angrand écrit à Eugène

Brieux :

« Monsieur,

Mon

ami Frechon, dans une lettre que je reçois à l’instant, me dit qu’il vous

agréerait d’avoir quelques notes pour un article que vous vous proposez de nous

consacrer. Je croirais mal répondre à votre sympathie en ne vous remerciant pas

à l’avance de l’intérêt que vous nous portez et n’ajoutant pas bien que la

chose m’embarrasse fort – les quelques renseignements que je puis fournir –

sans devenir haïssable. Je vais le faire sans phrases.

(…)

Une telle esthétique conduit droit à la naïveté, mais par malheur aujourd’hui,

en peinture, la naïveté fait sourire : on l’appelle gaucherie, pis encore.

Pourtant, de bons esprits font exception. Je n’en citerai qu’un : M. Jules

Lemaitre écrivait il y a peu de temps que certains de nous revenaient aux

dessins des troglodytes incrustant leurs os de rennes et il trouvait légitime

ce retour à la traduction simpliste des formes... » (14)

14) Il s’agit du brouillon de lettre. Archives privées. Cité

in : François Lespinasse, Correspondances de Charles Angrand, éd. F.L,

Rouen, 1988. pages 30 et 31.